昆虫社会の時計を制御するしくみ

昆虫は地球上で最も多様化した動

物の一つで、驚くほど多様な暮らし方をしています。その1つとして、“真社会性昆虫”と呼ばれるグループの暮らし方があげられます。真社会性昆虫は、一つ

の群れの中で繁殖する個体としない個体といった違いをはじめ、さまざまな役割分担を行って暮らしています。以下では、私たちが扱う真社会性昆虫のミツバチ

の研究を紹介します。

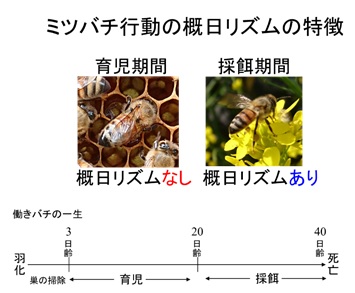

集団での役割分担と活動の周期性

ミツバチの巣の中にはたくさん

の働きバチがいて,女王の子(幼虫)の世話をする係、巣の外にエサを集めにいく係がいます。世話係のハチは巣の外には出ず、真っ暗な巣の中で昼も夜も休ま

ずに子の世話(エサやりなど)をします。その一方で、エサを巣の外へ集めに行く係は夜はあまり動かずに休み、昼に活発にエサを集めます。このように働きバ

チの中でも担当する仕事によって活動の一日の周期性(概日リズム)が異なります。

※ミツバチの働きバチの典型的な仕事の分担として、20日齢までは育児などの巣内の仕事を担当する期間、それ以降から平均的な寿命である40日齢までは採餌などの巣外へ出て行う仕事に従事する期間となります。

個体間の活動の周期性の違いを生み出すしくみとは?

このような活動の周期性の違い

はどのように生み出されているのでしょうか?生物の概日リズムは体内にある概日時計という仕組みでつくられていますが、世話係のハチの概日時計は壊れてし

まっているのでしょうか?私たちの研究により、概日時計は巣の外にエサを集めに行く係のハチと同じように動いていることが明らかになりました

。この周期性の違いは、概日時計をとりまく部分によってコントロールされていると考えられます。私たちは、昆虫の行動を詳細に観察し、どのように休む・働くが制御されているのかを遺伝子、神経レベルで明らかにしています。

おわりに

以上の現象やそれに関する研究については,渕側太郎

(2015) 「時を測るミツバチ:コロニーの活動リズムはどのように決まるのか」新田梢・陶山佳久(編)『「生物時計の生態学 リズムを刻む生物の世界』種生物学研究

38: 文一総合出版、渕側太郎 (2019) 社会性昆虫のコロニー内における概日リズム 比較生理生化学 36, 155-165.

に詳しく書いてあります.興味のある方はぜひ読んでみて下さい.